4.『古事記』――「日本神話」「伝承」という虚構

列島の国家は、政治的には、七世紀以後冊封をはなれ、律令国家・「日本」として、中国古代帝国のミニ版=小帝国を構築しようとする。ただ、そのことによって、ひとつの文化世界のなかに生きるという本質がかわるものではない。そのなかにしかありえないのである(だから、ローカルないとなみという)。

ひとつの文化世界のなかにあることは、共通のありようの実現の追究にむかう。モデルは中国古代帝国のつくったものである。それとおなじものをつくろうとした(それは、学習によって教養を共有することを基盤として、読み書きの世界をつくることとともに可能であった)。

その世界としてのありよう(文化世界を実現してあること)を確証しようとするものが八世紀初の文学のいとなみ(701年の大宝律令の施行が制度的達成であり、そのもとにもとめられたものとして、古代文学史の出発はある)である。その世界の実現は「歴史」的に確かめねばならない(「歴史」が書かれねばならない)し、詩もつくらねばならない。

「歴史」を書くことにそくしていえば、自己確証にほかならないのである。

『日本書紀』は、持統天皇にいたる展開において文字の文化国家としてつくりあげたことを語り、そこにつながっていまの自分たちがあるのだと確信しようとする。

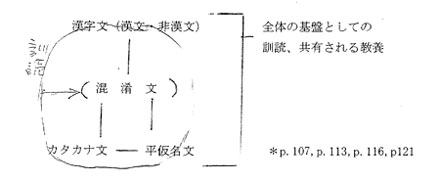

『古事記』もまた「邦家の経緯、王化の鴻基」として自らを位置づける。しかし、『古事記』に語りだされる「歴史」は、『日本書紀』とは根本的に異なる。文字とは別なところにあった「古代」世界(そこでは天皇は「聞く」ことによって世界を回収する)を、非漢文で語るのである。

共通性においてあることと固有性の自覚とがあいまってそれをあらしめている。

共通の文化を実現して東アジア世界において生きることが、固有性への自覚(それ自体としてありうるものではない)を明確にさせるのである。『古事記』はそうとらえねばならぬ。(→ 歌もそうだ。)

『古事記』が非漢文で書くことは、語り継がれた伝承を文字化することなどではありえない。そこにあるのは、人工的な訓読のことばが加速されたものだ。そして、内容は固有性の自覚による物語なのである(「聞く」天皇を実態化することはできない)。

「日本神話」「伝承」といって、民族的な文化をもとめるのは、近代がつくりだした虚構にすぎない。

|

![]() © 2007-2011 The University of Tokyo

© 2007-2011 The University of Tokyo